|

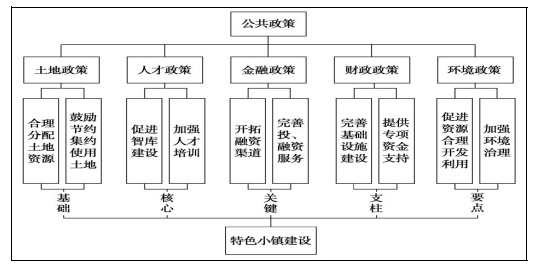

安徽六校教育研究会2020届高三第二次素质测试语文试题 一、现代文阅读(36分) (一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分) 阅读下面的文字,完成1~3题。 近年来,艺术考古成了一种时尚,作为一个可以辐射到多个文化领域的学术话题越来越受人们的关注。艺术考古可以说是一门为适应中国传统的文化艺术研究而诞生的新兴学科,与之相关的学科理论与方法也在近一个世纪的发展过程中逐渐丰富起来,尽管学界对它的学科属性、研究方法仍不断地提出疑议,但是它的迅速发展也是一个有目共睹的事实。这股热潮其实包含了三个层面的重要意义。 其一,艺术考古与过去紧密相连。对艺术考古的追捧无疑与非遗保护有密切关系,为什么非遗保护会让艺术考古“发烧”并持续升温呢?实际上这涉及一个我们怎么去看待“非物质文化遗产”的问题。从概念上讲,无论它是“非物质”文化,还是非“物质文化”,这个术语的重心始终落在“文化”上,值得注意的是,“物质”与“文化”这两个概念虽互为表里,通常我们探讨事物物质层面的时候,就不会去探讨它的文化层面,因为此时后者相当于“精神性”。我们在讨论“非物质文化”的时候,实际上常常把落脚点放在物质上,此时的“物质”便是文化的“载体”。这种情况越往历史的早期追溯便越是如此,所以要做好“非遗保护”,首要任务就是要做好“遗产保护”,研究有形的遗产,因此出现“遗产热”,加上此前就存在的“物质文化遗产保护”机构与机制,二者的合流必然会给艺术考古热添薪加火。 其二,艺术考古可以为当下提供资源。艺术考古与考古不一样,考古重在解决出土文物的定性问题,通过研究确定它在历史时空中的位置,而艺术考古则更强调发掘隐藏在文物遗存背后的历史与文化讯息,后者可以为当下提供很多文化资源,也可以直接转化为可利用的学术资源,这些资源可以弥补传统艺术史研究的不足。所谓的文化传承,就是要把“文化传统”之火炬传递下去,为此要做的一项基本工作就是把我们这个文明中被证实为成功的经验提取出来,并将其发扬光大。连续剧《芈月传》的剧组为了还原历史,服装造型设计师还特意考证了秦代的染色水平,证明当时的染色水平已经很高,并不像观众所传言的那样,“服装色彩过于艳丽”,当时的染色水平已经能够染出各种鲜艳的颜色,只是要将颜色固定比较困难而已。艺术考古的当下价值不仅体现在娱乐业,在其他产业(如文创产业)上也同样可以做出重要的贡献。 其三,艺术考古为未来提供鉴照。艺术考古的努力可以为人们判断未来世界的发展、演变趋势提供有价值的历史参照。在大多数情况下,中国古代典籍中都挟带着“为尊者讳,为亲者讳,为贤者讳”的著述传统,以及出于各种目的而进行的任意篡改和删削的习性,何况还有层累的误差。而艺术考古则具有对历史叙事进行纠偏的功能,甚至补充史实和填补空白的功能,通过对地下出土文物的考察、研判,重新评估传世史料的价值,在双重证据或多重证据的基础上,从史料中剥离出更加接近事实的精髓。 艺术考古研究,以古物为原料,以当下为契机,以未来为导向,把中国文化发展洪流中的点(遗址、文物等)、线(文化发展规律)、面(文化带、文化走廊等)全面激活,由它所带来的古物新知正通过“一带一路”战略和孔子学院等,把亚欧和非洲这些古代世界文化长廊串联起来,为将来更加全面、立体地诠释世界文化生态做了一个很好的铺垫。 (摘编自练春海《艺术考古研究热冷之思》) 1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分) A.艺术考古作为新兴学科,近一个世纪与它相关的学科理论与方法得到了发展。 B.确保“物质文化遗产保护”机构与机制的完善,有利于艺术考古的持续升温。 C.艺术考古主要解决出土文物的定性问题,通过研究明确其历史上的时空定位。 D.做好文化传承的工作只需要我们提取文明中成功的经验,同时将其发扬光大。 2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分) A.文章开篇从人们关注的现象引出论述的话题,再从三个并列的角度展开具体论述。 B.文章以总分总的结构形式,按照时间顺序,从不同的角度来阐释艺术考古的影响。 C.文章以《芈月传》为例,意在阐释艺术考古对当下娱乐产业所起到的积极的作用。 D.文章末尾收束全文,高度评价了艺术考古为诠释世界文化生态所做的有益的铺垫。 3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分) A.虽然艺术考古在学术上受到学者们不断地质疑,但它的快速发展也是众所周知的。 B.艺术考古可以对历史材料进行纠正和填充,这说明它比古代文献更加具有真实性。 C.传统艺术史研究的不足可以由艺术考古提供的文化资源和转化来的学术资源弥补。 D.纵观全文,艺术考古作为能辐射到多个文化领域的学术话题愈发受到人们的关注。 (二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分) 阅读下面的文字,完成4~6题。 材料一: 创业创新型人才是特色文化小镇的灵魂,能够带动企业创新、产品创新、服务创新和管理创新等。一是引进领军人才。对于特色文化小镇而言,要积极加强与艺术家、国家级的工艺美术大师、非物质文化遗产传承人等文化艺术领军人才的沟通和合作,依托国际国内知名的艺术家及科研和工作团队,进行特色文化小镇的主题定位,内涵挖掘以及特色塑造。将艺术家的创作与小镇整体风格设计,产业业态设计相融合。领军人才对于特色文化小镇的培育和建设可以起到“四两拨千斤”的作用。二是支持和培育创业者。特色文化小镇承载着“大众创业,万众创新”的使命和任务。要加强小镇的宣传营销,主动与高等院校相联系,向在校大学生和即将毕业的大学生主动推销小镇,让他们认识小镇,了解小镇,增加对小镇的认同感,鼓励他们在小镇进行专职和兼职的创业。三是鼓励和培养农村创业创新人才。当地居民有着和特色文化小镇的深深融入感,具有一定的资源和人脉关系,更有利于破除与特色文化小镇相关主体之间的社会隔阂。要对当地手工技艺人士和德高望重人士以及当地居民积极鼓励和培养。出台小镇津贴等一些鼓励政策,争取培养更多的农村创新者为特色文化小镇培育和建设做贡献。 (摘编自纪芬叶《关于特色文化小镇创新生态系统的思考》) 材料二: 在特色小镇建设过程中,土地、人才、金融、财政、环境等公共政策引导社会公众进行人力、物力、财力等资源的准备,进而实现特色小镇的科学协调可持续发展。如图所示:  公共政策在特色小镇建设中的作用机制 (摘编自丁雨洁等《特色小镇建设的公共政策现状分析及优化路径》) 材料三: 故事是当前文创体验的重要入口和关键内容,而且非遗本身包含着无尽的故事内容。非遗小镇的文化资源创意转化离不开故事力的打造,挖掘、创作和分享故事有助于实现大众记忆、传播、理解、娱乐、想象、创造等文化功能。以特色非遗资源为基础,通过专业团队、个人或众创等方式挖掘或创意出具有非遗属性的好故事,包括有人格、有情节、有情怀的系列内容,既可是老故事、旧作品、传说的新玩法,也可是根据小镇非遗内容衍生出的新事件,以此提升非遗小镇文化资源的创意转化效力。当然这种故事转化与创意应以遵循传统文化发展规律和现代文艺创作要求为前提,避免对小镇非遗的过度演绎和消费。 (摘编自张立波等《“文创兴镇”视野下非遗小镇发展路径探究》) 材料四: 创造和引导新的经济增长极是特色小镇建设的重要特征。它的着眼点在于产业,需要通过精准的定位,在全产业链的集聚上做足文章。建设全产业链是一种最为切近的方式。它以支撑特色产业的发展为基础,将全生产要素按价值链的关系聚集到特定区域内,并以功能链的结构进行连接,其实质是要在可控的城市增长边界内,用优势产业的集聚来保持内聚的城市生长力。以上是各特色小镇得以相互区别的关键,同时也是维系其竞争力的根本所在。惟有在产业上先“立得住”,特色小镇才可能创造出新的城市增长极,进而避免衰败。以产业进行驱动、在“特色”上下足功夫、对接优质市场,这是创造和引导新的城市增长极的关键,同时也是支撑特色小镇使命的关键。 (摘编自杨振之《特色小镇:思想流变及本质特征》) 4.下列对加大创业创新型人才培养路径的阐述,不正确的一项是(3分) A.特色文化小镇的进一步发展需要加强和文化艺术等方面领军人才的协作。 B.只有依托世界知名的艺术家及其团队才能够对特色文化小镇的主题定位。 C.通过宣传特色文化小镇,增加认同感,为大学生们在小镇创业提供支持。 D.为了大力培养更多的农村创新者国家需要出台小镇津贴等一些鼓励政策。 5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分) A.乡村居民能消除与特色文化小镇相关主体间的社会隔阂,就是因为他们能够依靠融入感借助到一定的资源和人脉关系。 B.在特色小镇建设的过程中,公共政策通过引导公众进行人力、物力、财力等资源的准备,实现特色小镇的可持续发展。 C.在特色非遗资源的基础上从多途径挖掘或创意出具有非遗属性的好故事,从而提升非遗小镇的文化资源创意转化效力。 D.作为一种最为切近的方式,全产业链建设的核心就是借助优势产业的集聚来保持内聚的城市生长力。 6.请结合以上材料,概括建设特色小镇具体的方法和措施。(6分) (三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分) 阅读下面的文字,完成7~9题。 骑桶者① 卡夫卡 煤全部烧光了,煤桶空了,铲子没有用了,火炉里透出寒气,灌得满屋冰凉。窗外的树呆立在严霜中,天空成了一块银灰色的盾牌,挡住向苍天求助的人。我得弄些煤来烧,我可不能活活冻死,我的背后是冷酷的火炉,我的面前是同样冷酷的天空,因此我必须快马加鞭,在它们之间奔驰,在它们之间向煤店老板要求帮助。可是煤店老板对于我的通常的请求已经麻木不仁,我必须向他清楚地证明,我连一星半点煤屑都没有了,而煤店老板对我来说不啻是天空中的太阳。我这回前去,必须像一个乞丐,由于饥饿难当,奄奄一息,快要倒毙在门槛上,女主人因此赶忙决定,把最后残剩的咖啡倒给我,同样,煤店老板虽说非常生气,但在十诫之一“不可杀人”的光辉照耀下,也将不得不把一铲煤投进我的煤桶。 我怎么去法,必将决定此行的结果,因此我骑着煤桶前去。骑桶者的我,两手握着桶把——最简单的挽具,费劲地从楼梯上滚下去,但是到了楼下,我的煤桶就向上升起来,妙哉,妙哉,那些平趴在地下的骆驼,在赶骆驼的人的棍下摇晃着身体站立起来时,也不过尔尔。它以均匀的速度穿过冰凉的街道,我时常被升到二楼那么高,但是我从未下降到齐房屋大门那么低。我极不寻常地高高飘浮在煤店老板的地窖穹顶前,而煤店老板正在这地窖里伏在小桌上写字,为了把多余的热气排出去,地窖的门是开着的。 “煤店老板!”我喊道,那急切的声音裹在呼出的热气里,在严寒中显得格外沉浊。“煤店老板,求你给我一点煤吧,我的煤桶已经空了,因此我可以骑着它来到这里。行行好吧,我有了钱,就会给你的。” 煤店老板把一只手放在耳朵边上。“我没有听错吧?”他转过头去问他坐在火炉旁边的长凳上织毛衣的妻子,“我没有听错吧?是一个顾客。” “我什么也没有听见,”妻子说,她平静地呼吸着,一面织毛衣,一面舒服地背靠着火炉取暖。 “噢,是的,”我喊道,“是我啊,一个老主顾,向来守信用,只是眼下没钱了。” “我的老伴,”煤店老板说,“是的,是有一个人,我不会弄错的,一定是一个老主顾,一个有年头的老主顾,他知道怎么来打动我的心。” “你怎么了,当家的?”妻子说,她把毛衣搁在胸前,暂歇片刻,“没有人,街上空空的,我们已经给所有的顾客供应了煤,我们可以歇业几天,休息一下。” “可是我正坐在这儿的煤桶上,”我喊道,寒冷所引起的没有感情的眼泪模糊了我的眼睛,“请你们抬头看看,你们就会发现我的,我请求你们给我一铲子煤,如果你们能给我两铲,那我就喜出望外了。所有别的顾客你们确实都已供应过了。啊,但愿我能听到煤块在这桶里滚动的响声。” “我来了。”煤店老板说,他正要迈动短腿走上地窖的台阶,他的妻子却已经走到他的身边,拉住他的手臂说:“你待在这儿。如果你还固执己见的话,那就让我上去。想想你昨天夜里咳嗽咳得多么厉害。只为一件买卖,而且只是一件凭空想象出来的买卖,你就忘了你的妻儿,要让你的肺遭殃。还是我去。” “那么你就告诉他我们库房里所有煤的品种,我来给你报价格。” “好。”他的妻子说,她走上了台阶,来到街上。她当然马上看到了我。“老板娘,”我喊道,“衷心地向你问好,我只要一铲子煤,放进这儿的桶里就行了,我自己把它运回家去,一铲最次的煤也行。钱我当然是要全数照付的,不过我不能马上付,不能马上。”“不能马上”这两个词多么像钟声啊!它们和刚才听到的附近教堂尖塔上晚钟的声响混合在一起,又是怎样地使人产生了错觉啊。 “他要买什么?”煤店老板喊道。“什么也不买,”他的妻子大声应着,“外面什么都没有,我什么都没有看到,什么都没有听到,只是听到钟敲六点,我们关门吧。真是冷得要命,看来明天我们又该忙了。” 她什么也没有听见,什么也没有看见,但她把围裙解了下来,并用围裙把我扇走。遗憾的是,她真的把我扇走了。我的煤桶虽然有着一匹良种坐骑的一切优点,但它没有抵抗力,它太轻了,一条妇女的围裙就能把它从地上驱赶起来。 “你这个坏女人,”当她半是蔑视半是满足地在空中挥动着手转身向店铺走去时,我还回头喊着,“你这个坏女人!我求你给一铲最次的煤你都不肯。”就这样,我浮升到冰山区域,永远消失,不复再见。 注①:本篇小说作于1917年冬,正值第一次世界大战期间。 7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分) A.开篇对“我”居住环境的描绘,交代了人物出场的背景,折射出人物内心的悲凉,奠定了文章沉重的基调。 B.“‘不能马上’这两个词多么像钟声啊!”这种错觉强化了“我”赊煤时的迫切愿望以及不能付钱的窘迫心境。 C.对于我的多次哀求,煤店老板装作没有听见,并且没有付诸行动的打算,始终无动于衷,说明老板缺乏同情心。 D.小说以第一人称来叙述事件,展现了主人公“我”在借煤时的复杂心理,增强了小说的真实性和读者的代入感。 8.煤店老板娘是一个怎样的人,请结合作品做简要分析。(6分) 9.“荒诞”是卡夫卡小说的重要特征,请结合小说的内容简要赏析荒诞手法的运用及效果。(6分)

|