|

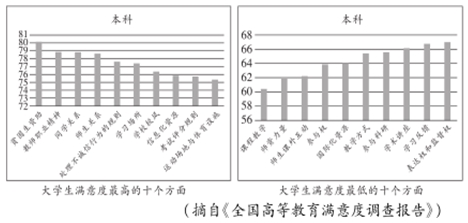

江西省宜丰中学2019届高三12月大联考(三)语文试题 一、现代文阅读(36分) (一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分) 阅读下面的文字,完成 1~3题。 ①拥有200年历史的巴西国家博物馆被大火吞噬,馆藏的2000多万件文物一夜之间化为 灰烬,仅有10%得以幸免。被大火吞噬的不仅是巴西国家博物馆馆藏的文物,更是这些文物所承载的珍贵文明和历史文化、所连接的后人与祖先之间的记忆;这场大火不仅为全世界文博场所敲响了消防安全的警钟,更以一种残忍的方式向人们宣告了历史文物等文化遗产的脆弱。日前里约热内卢的研究人员利用3D打印 技术将此前扫描过的巴西国家博物馆300多件藏品打印出来、“重现” 在火灾中被烧毁的众多文物,这让很多为损毁文物扼腕叹息的人们在得到些许安慰的同时,也愈发意识到科技在文物保护中的重要性:数字化技术可以对文物进行客观完整的存档和真实有效的展示;3D打印技术可以对文物进行复制,留存下更多记忆。 ②存照、记录。显然,科技对文物保护和文化传承所作的贡献远不止于此。近日,600岁的网红———故宫博物院凭借其与凤凰卫视联合创制的《清明上河图3.0》高科技互动艺术展演刷爆了社交媒体。这个展演之所以一票难求并被很多人“实名点赞”,一方面得益于传世名画《清明上河图》本身的文化韵味和魅力,另一方面则要归功于科技赋予了这幅名画更强的感染力和感召力。8K超高清互动技术、高清 动态动画技术、全息影像让巨幅长卷“动”了起来;球幕影院让观众仿佛行驶在《清明上河图》的汴河上,沉浸式地体验鲜活的宋朝生活。科技,让一幅千年前的画作“活”了起来,让文化有了更灵动更真切的全新表达。 ③其实,科技与文化的融合并不是新鲜事。8年前的上海世博会, 中国馆里动起来的《清明上河图》就曾每天让数万人心甘情愿排队五六个小时;数字敦煌让人们通过一只鼠标、一块屏幕就能身临其境般地欣赏莫高窟精美壁画;数字化故宫让游客足不出户,就能通过《胤美人图》《韩熙载夜宴图》等APP在手机里畅游故宫。 ④随着时代的发展,科技与文化的融合是大势所趋。对观众而 言,科技赋予了文化更多的表达和呈现形式,依托优秀传统文化资源, 科技为人们提供了更丰富多彩、品质更高的文化产品;对市场而言,如《清明上河图3.0》这样的“爆款”展演引发了人们对文物的关注,极大地唤醒了人们对文化的求知欲望,激活了文化消费市场的潜力;对文物而言,科技让文物动起来、活起来,文物的展现形式不再只是高高在上的陈列,而是以一种走心的互动与人们建立起连接,从而让文化的影响力进一步扩大。 ⑤科技与文化的融合要走得更好更远,离不开想象与创新。这次 《清明上河图3.0》让很多人感动的地方就在于良好的互动和穿越效 果,“一朝步入画卷,一日梦回千年”的感受和“醉后不知天在水,满船 清梦压星河”的意境都少不了创意与创新。但有一点必须明确,在文 化与科技的融合之路上,创新也要把握好度,永远基于对文化资源的正确挖掘和解读,不能只为了追求炫酷新潮的表达方式,忽略了文化 的本源和内涵。内容为王,放在文化与科技的融合上也是真理。只有 把握好保存文化命脉、传播文化基因的使命,不让科技喧宾夺主,文化 才能借助科技的翅膀飞得更高更远。 (选自2018年10月2日《光明日报》陈晨的《创意为要,内容为 王》) 1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) ( ) A.巴西国家博物馆历史悠久,藏品丰富,一场火灾化为灰烬,仅有10%得以幸免。 B.里约热内卢的研究人员利用 3D打印技术,打印出了以前扫描过 的300多件藏品。 C.数字化技术可以对文物进行存档、展示,3D打印技术可以对文物 进行复制、留存。 D.《清明上河图 3.0》成为网红得益于科技赋予了这幅名画更强的感染力和感召力。 2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分) ( ) A.文章从巴西博物馆火灾写起,接着写在火灾中被烧毁文物的“重现”,论证科技在文物保护中的重要性。 B.文章以《清明上河图》展演刷爆社交媒体为例,论证了科技对文物保护和文化传承所作的主要贡献是存照、记录。 C.文章通过从观众、市场和文物三个角度,着重论证了随着时代的发展,科技与文化的融合是大势所趋。 D.文章最后以《清明上河图 3.0》为例,论证了科技与文化的融合要走得更好更远,要正确处理好创新与内容的关系。 3.根据原文内容,下列说法正确的一项是(3分) ( ) A.巴西国家博物馆火灾,吞噬了历史文物所承载的珍贵文明和历史文化、所连接的后人与祖先之间的记忆。 B.600岁网红《清明上河图 3.0》高科技互动艺术展演刷爆社交媒体,是因为展演一票难求,并被很多人“实名点赞”。 C.《清明上河图 3.0》“爆款”展演引发人们对文物的关注,是科技让其“活”了起来,得益于科技与文化的融合。 D.只要有想象与创新,把握好保存文化命脉,传承文化基因的使命,科技与文化的融合就会走得更高更远。 (二)文学类文本阅读(本题共3小题,15分) 阅读下面的文字,完成 4~6题。 八 爷 幽兰 八爷的倔闻名八百里秦川。分地分牛那年,儿子只说了声想去做点儿生意,八爷当 天与儿子分了家,谁劝都没用。近几年儿子弃农办 厂当了厂长,成了乡官县爷也敬的财神,八爷仍死守黄土倔着过。 这天儿子坐着小车回来看爹,车停在门口人刚下来,爹出来了。 “爹!” “这年头儿啥爹不爹?走,转嘎去!” 八爷一反常态,带笑不笑地拍了拍儿子的肩。于是,八爷前头走, 儿子后面跟,一路到了南山坡地。八爷在地头坐下了,儿子也只好坐下,八爷看地,儿看爹。 这地是儿子的责任田,多年没种长了一地茅草。 “厂长……” “爹!” “哪里哪里!今儿个你是厂长,我是农民,咱心平气和说些话,有 啥不好?” “爹……” “厂长,这是你的地?” “爹!我忙……” “噢,你是厂长,我忘咧。这些年,你办厂挣了多少钱?” “固定资产流动资金不说,存了二百万,爹,我不想让你再种地咧……” “先不说先不说,叫我算嘎子。二百万,一季粮食卖五百,一年两季一千,你帮我算嘎子,二百万有多少个一千?” “有……两千个。” “就是说,你厂长几年光景顶我老汉种两千年的地。我今儿个才明白,当初错怪你了。” “就是嘛!爹。” “听说有钱就能买粮食?听说不管干啥的人都还是要吃粮食?” “这还用问,有钱啥都能买。” “你一月买粮花多少钱?” “沾粮的都算?” “沾地的都算,酒、烟、点心……” “至少两千元吧!” “就是说,要有二十四个种地的人不吃不喝才能养活一个挣钱的人!” “爹……” “算透才心明。我再问你,这钱是咋来的?” “政策允许,合法合理,挣的!” “这我知道。我是问钱这东西是咋来的?” “货币……唉,这我跟你说不清,反正是造钱机器造出来的。” “能挣多少就造多少?” “不是。” “那就是钱能生儿子,越生越多?” “也不是!” “那就是固定有数,一伙人抢来抢去,抢到手的就有吃喝啥都有? 怪不得挣钱的人越来越多,种地的越来越少。” “爹!这是现实。” “要是都去抢钱,没一个人种地,这抢到手的钱还能买啥?” “这……” “我老是在想,钱越来越多,能人越来越多,这黄土咋还是老样子?这麦穗还是一株秆挑出来一个,咋不能长出十个百个千个?世人万变,咋就不能变成不吃粮食的人?比如吃这茅草,吃风屙沫,喝凉水拉稀。” “爹!” “不说了。你今儿个回来做啥?” “一来看爹,二来想和爹商量一下,我这片地和爹那片地要起厂子,乡里已经批了……” “那让我做啥?” “你啥都不用做,我是你儿子!” “好。我去问问先人。” 八爷笑吟吟走到先人的坟前,跪下来磕了几个头,说了几句话,从怀里掏出一个小录音机放在坟头上。然后八爷站起来,一头撞向墓碑…… 后来人们才知道,八爷真倔的时候是不刮风不打雷,而且很讲道理的。 4.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( ) A.小说开头写“八爷的倔闻名八百里秦川”,一方面突出了八爷“倔”的性格特点,另一方面为结尾写八爷撞墓碑而死埋下伏笔。 B.平时以倔闻名八百里秦川的八爷,破例与儿子进行了一场平等的对话,是因为八爷发现儿子事业成功了,自己想与儿子缓和矛盾。 C.小说从头到尾运用了对话描写,突出人物形象,语言简洁硬朗,富有弹性,有着诗一般跳跃的节奏和明澈晓畅的思辨风格。 D.小说是一篇纯粹的农民式的“天问”,集中反映了我们民族传统文化的某种积淀,表现了人类的生活本能和对土地的忧患意识。 5.八爷是一个怎样的人物形象?请简要分析。(6分) 答: 6.八爷用生命发出呐喊:“谁来种地?”八爷的死有什么意义?请谈谈你的理解。(6分) 答:_ (三)实用类文本阅读(本题共3小题,12分) 阅读下面的文字,完成 7~9题。 材料一 调查表明,当代大学生对我国社会主义、集体主义主流价值取向予以认同,其人生态度、价值判断积极进取,勇于竞争,有比较强烈的事业心、责任感和使命感,渴望为祖国奉献智慧,施展才华。当被问及人生中什么东西最重要时,有59.7%的学生认为是“事业和工作”,21.3%的学生认为是“理想与信念”,分别排在第一、第二位。对于“最能代表当代大学生形象”的选择,排在前两位的也分别是“有责任感”(47.2%)和“勇于进取”(20.4%)。84.3%的学生认为人生价值体现在“对社会贡献的大小”,87.9%的学生认为对待人生的态度应该是“走好人生的每一步”。调查显示,当代大学生渴望事业有成,做一个有益于人民的人。在被问及你觉得自己应该做一个什么样的人时,排在前两位的选择分别是“在事业上有成就的人”(47.4%),“对社会对他人有用的人”(22.4%);有 63.4%的学生不同意“钱越多,人生价值越大”的看法。 调查表明,当代大学生价值观念主流积极,价值取向基本正确。64.3%的学生认为一名大学生因抢救一位老农民而牺牲,“实现了崇高的人生价值”。在处理个人、集体和国家利益的关系问题上,70.2%的学生同意“个人利益要服从国家集体利益”。可见,大多数学生能正确认识个人、集体与国家三者的关系。同时,大学生在自我价值实现过程中,认为个人成长应当与国家、社会的发展结合起来,寻求个人命运与祖国命运、民族前途相结合的趋势日益明显。 调查中,大学生对我国的改革开放,特别是高等教育方面的上学、就业、素质教育、特困生政策等举措都给予了极大关注。对于大学生思想道德素质影响最大的因素,排在第一位的选择是“社会风气”(52.1%),表明社会环境对大学生思想的重要影响与作用。 大学生对于高校教育教学改革、学校环境、校园文化建设以及教师的素质、水平等十分关注。调查显示,有16.2%的学生最关注或了解的与个人关系密切的问题是“学校改革与发展的有关工作”,在9个选项中居第三位。在政治问题上,有72.7%的学生最愿意听取“专家、学者、教师”的意见。对于学校目前的教育教学安排,如学校的教学工作、思想政治工作、校内治安、资助困难学生、就业指导,以及教师的教学、科研、师德、敬业精神等诸因素均表示了较大程度的关心并给出了自已的满意程度的不同选择。 (2017年9月24日《应届毕业生网》《大学生思想状况调查报告》) 材料二  材料三 调查中,学业给学生造成的心理压力是比较大的,其中与学业压力有关的占50%,会影响情绪无心上学的也占了一半。而且学习成绩排名给大学生的学习也带来了很大的影响,不会造成影响的只占2%。大学生的交往在心理上也有很大的影响,大学生之间相处得很好的只有26%,不太好与很差的也占了11%,相处得比较好的只有66%。而且很多大学生在沟通上存在很大的障碍,没有障碍或很少障碍的只有34%,其他的在一定程度上与同学沟通都有一定的障碍。个人前途与就业给学生造成的心理压力也相当大,在面对自己前途很少感到困惑与担忧的占有6.3%,偶然担忧的占37.5%,经常担忧的就占了56.2%。 (摘编自《大学生心理压力状况调查》) 7.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是(3分) ( ) A.当代大学生事业心、责任感和使命感较强烈,大多数能认为应该做一个“在事业上有成就”和“对社会对他人有用”的人。 B.图表显示,大学生对国家的贫困生资助制度的实施、教师的职业精神最为满意,对学校的课程教学情况等最不满意。 C.图表显示,大学生满意度最低的十个方面里,课程教学、师资力量和师生课外互动等与教育相关的方面不满意度最高。 D.当代大学生价值观念主流积极,价值取向基本正确,充分说明当代大学生都能正确处理好个人、集体与国家三者的关系。 8.下列对相关内容的概括与分析,不正确的一项(3分) ( ) A.当代大学生价值观念主流积极,价值取向基本正确,但也要注意社会环境对大学生思想道德素质的影响。 B.大学生对高等教育的满意度,可以通过学生个体的进步而提高,同时国家政策对提升满意度的效力也十分明显。 C.个人前途与就业、学业负担、同学之间的沟通障碍等给大学生带来巨大的心理压力,以致大学生心理问题严重。 D.大学生心理压力较大,势必影响他们的心理健康,应得到足够重视,因为它关系到大学生的自身和社会的发展。 9.对大学生心理压力问题,高校和社会应该采取哪些措施减轻大学生心理压力?请简要概括。(6分) 答:

|