河北省邯郸市2018年届高三第二次模拟测试语文试题及参考答案

来源:

海博学习网 www.exam58.com 发布时间:2018-04-27 22:47

|

河北省邯郸市2018年届高三第二次模拟测试语文试题

一、现代文阅读(35分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

只要我们全面考察一下我们的生活和工作,我们马上就看到,几乎我们全部的行动和愿望都同别人的存在密切联系在一起。我们看到我们的全部自然生活很像群居的动物。我们吃别人种的粮,穿别人缝的衣服,住别人造的房子。我们大部分的知识和信仰都是通过别人创造的语言由别人传授给我们的。要是没有语言,我们的智力就会真的贫乏得同高等动物的智力不相上下。因此,我们应当承认,我们胜过野兽的主要优点在于我们是生活在人类社会之中。一个人如果生下来就离群独居,那么他的思想和感情中所保留的原始性和兽性会达到我们难以想象的程度。个人之所以成为个人,以及他的生存之所以有意义,与其说是靠着他人的力量,不如说是由于他是伟大人类社会的一个成员,从生到死,社会都支配着他的物质生活和精神生活。

一个人对社会的价值首先取决于他的感情、思想和行动对增进人类利益有多大作用。我们就根据他在这方面的态度,说他是好的还是坏的。初看起来,好像我们对一个人的评价完全是以他的社会品质为根据的。但是这样一种态度还是会有错误。显而易见,我们从社会接受到的一切物质、精神和道德方面的有价值的成就,都是过去无数世代中许多有创造才能的个人所取得的。有人发明了用火,有人发明了栽培食用植物,还有人发明了蒸汽机。只有个人才能思考,从而能为社会创造新价值,不仅如此,甚至还有能建立起那些为公共生活所遵守的新的道德标准。要是没有能独立思考和独立判断的有创造能力的个人,社会的向上发展就不可想象,正像要是没有供给养料的社会土壤,人的人性的发展也是不可想象的一样。

因此,社会的健康状态取决于组成它的个人的独立性,也同样取决于个人之间的密切的社会结合。有人说,希腊—欧洲—美洲文化,尤其是在那个结束中世纪欧洲停滞状态的意大利文艺复兴时的百花盛开,真正的基础就在于个人的解放和个人的比较独立。

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.我们胜过野兽的主要优势在于我们是生活在人类社会之中,从而有了人与人之间通过语言的沟通,达到交流的目的。

B.一个人对社会的价值取决于他的感情、思想和行动对增进人类利益有多大作用,是评价一个人社会品德的主要依据。

C.社会中个人的独立性和人与人之间密切的社会结合决定了一个社会的健康状态,这其中的基础就是个人解放和独立。

D.个人之所以成为个人,以及他的生存之所以有意义,不是靠着他人的力量,而是由于他是伟大人类社会的一个成员。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的是(3分)

A.选文部分主要探讨的是社会和个人的辩证关系,分析了二者是互相影响的基本特点。

B.文章第一自然段的主要观点是入的存在离不开社会,并用举例的方式进行了论证。

C.文章第二自然段主要论证了一个人对社会的重要性,强调了个人创造对社会的改变。

D.文章最后一个自然段用意大利文艺复兴的例子对全文的中心论点做了印证和收束。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.一个人只要生活在这个社会中,从生到死,社会都支配着他的物质生活和精神生活。

B.我们优于野兽的主要原因在于我们可以通过语言等工具在社会中获得人类的知识和信仰。

C.个人能为社会创造价值,是取决于个人的才能,同时个人的发展也离不开社会的土壤。

D.从文中我们可以看出社会和个人是相互依存、互相促进、辩证统一、互为因果的关系。

(二)文学类文本阅读(本题共3小题,14分)

阅读下面的文字,完成4-6题。

画家李春天的麻花辫

“你跟春天还联系吗?”我问。张海帆摇摇头,拿起“公道杯”给我续上茶:“跟他有好几年不来往,这人牛哄哄的,借钱也不还,我给他打了好几次电话,后来一看我的电话他就给摁了。”

李春天是我在县群艺馆学素描时的同学。他极瘦,头发特别长,梳个麻花辫子。他喜欢吃韭茱盒子,教室里弥漫着一股熟韭菜味。和我最要好的同学老蔡说这种味让他想起公厕。

一天,教素描的老师领着李春天到仓库,拿出一个大卫雕塑说:“这个月画大卫,让他辅导。”然后就回办公室抽烟喝茶去了。李春天说:“老师说这个月画大卫。我先画给大家看。你们看我怎么画跟着画就行了。”

我画的时候,李春天站在后面。他从我头上伸出手把铅笔夺过去。“你起来!你这个地方结构不对。你别光低头拉车,不抬头看路啊!你站远点看看!”我站远点一看,果然觉得那个地方不舒服。他开始在我的画上改起来,一边改一边吹:“你看看,马上就不一样了。你看这个地方抠一点,感觉就出来了……”其他几个同学都把笔放下来看他画。老蔡看他轻狂得不像样子,抽拍他肩膀说:“大师,这是人家的作业哎!您打算帮他全画好吗?”这时候李春天画好了大卫嘴角的一个细节,他把身子向后仰,眯着眼睛看画,铅笔像夹香烟似的夹在手上,“以我现在这种水平,教你们绰绰有余。你知道去年考浙美专业课我考了第几吗?说出来吓死你,第三!如果不是文化课不行,早就不跟你们在这里耗了。”

老蔡考了两年都是专业课不过关,但他还要画,用凡高的《渴望生活》给自己打鸡血。有一天老蔡他爹到群艺馆来了,二话不说,走到老蔡的画架前,一把扯下画,撕得粉碎。“你麻雀还想学风凰飞?跟我回家去!”

老蔡他爹在五金市场租了个门面,等我再看到老蔡的时候,他骑着三轮车拉了几个抽水马桶送货。被逐出艺术殿堂对于老蔡意义重大。他爹用这种极端方式拔正了老蔡的人生航向。此后本县的五金市场多了一个呼风唤雨的蔡老板,一个流浪艺术家的资助人。

有一次老蔡问我:“听说李春天到北京去了,他在混得怎么样?”我说:“听说混得不错。上次他回乡办展我见过他,麻花辫子粗黑。画展上他一把把我搂过去,逢人就说我是他艺术生涯的见证人。”我和老蔡都笑了。

李春天后来考取了当地师范学院的美术专业,分到乡下一所中学当美术老师,干了一年不到就和县里几个艺术青年到北京“漂”去了。张海帆就是受他的感召跑到北京的。但是海帆已经不画画了,弄了一个什么艺术品投资公司。他开一辆比悍马还大的车,住着别墅。我到北京的时候,去海帆的大别墅做客,聊到李春天,就引出前面那段话。

海帆说:“你知道李春天为什么混不好吗?个性太强,老端着艺术家的架子。上次我给他找个活儿,给一个老板画肖像。人家让你怎么画你就怎么画呗,谁叫人家有钱呢!他跟人家抬杠,非要照自己的意思画。后来人家不满意,要换人。李春天跑到我这里骂人家是暴发户!我说如果他不是暴发户,怎么会想起来画一张自己的像挂在家里?你甭管他钱是怎么来的,但人家挣到钱了。你挣到个啥?他让我问得没话说。过了大半年他来借钱,说租住的地方冬天太冷,要开个锅炉,不然冻得没法干活。我就把钱借给他了。”

从北京回来后,老蔡打电话叫我晚上来聚聚。他说:“你猜谁也来?李春天!”吃饭的时候果然见到了李春天。他苍老了,依旧极瘦,戴一顶帽子,粗黑的麻花辫子不见了。我问他:“春天,你的辫子呢?”李春天说:“辫子其实对于我是有意义的。我一天扎辫子就说明我画画儿这个心没死。”他喝一口酒,用手按了按帽子:“现在我死心啦!”

当晚,李春天喝多了,帽子掉下来,一根手指粗细的花白辫子也掉了出。

取材自《画家李春天的麻花辫》有删改)

4.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.作者写李春天在群艺馆里带领大家画画,又为我改画,表现了他高出同学水平的绘画能力、并有很强的优越感和自信心。

B.同学“老蔡”很喜欢画画,但专业水平不高,他在父亲的逼迫下放弃三绘画,成了个不错的商人,就此与艺术彻底诀别。

C.李春天在回乡的画展上逢人就说“我”是他艺术生涯的见证人,为此“我”和老蔡都笑了,这“笑”既有戏谑,也有开心。

D.本文以“我”的视角为线索,记述了李春天追求绘画梦想的几个片断,表现了他在艺术道路上的自信、艰辛、傲骨与无奈。

5.小说中“张海帆”的形象独具匠心,请简要分析这一形象及其作用。(5分)

6.小说以李春天露出了一根手指粗细的花白辫子结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合全文简要分析。(6分)

(三)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成7-9题。

材料一:

材料二:

2013年11月,国家首次提出“精准扶贫”理念,指出扶贫要实事求是、因地制宜,切忌喊口号。如何精准?一些地方创造性地探索菜单式扶贫开发新模式。

菜单式扶贫最大的特点,就是群众“点菜”、政府“配菜”、干部“上菜”、考核“评菜”。主动问需于民,倾听困难群众的发展意愿,做到“你点我有”“你需我供”,这是基础。根据“一村一策、一户一法”的要求,树立“要什么、给什么”的帮扶理念,精心“配菜”,着力打造调和众口的“满汉全席”,这是重点。依托干部职业技能和岗位特点,为不同类型贫困户送上私人定制的“精品点心”,扶持发展特色产业,从志愿服务、慈善帮困、就业创业、增收致富等方面为贫困户贴心“上菜”,这是核心。用心“评菜”,将精准扶贫纳入部门乡镇和单位的重点工作,把责任落实到每一个联系单位和联系责任人身上,确保肩上有担子、心中有压力、工作有动力,这是保障。打造好这一完整链条,扶贫也就扶到了实处,扶到了根儿上。菜单式扶贫是对“精准”的生动诠释。只要根据困难群众的实际需要和客观诉求,对存在的问题点对点具体解决,就能定制出一桌桌香气四溢的“帮扶大餐”,一道道内容丰富的“营养菜品”。

某些地方的扶贫之所以总是“涛声依旧”,与一些干部找不准穷根却热衷于大上项目、大造声势、撒胡椒面的急功近利,大有关系。菜单式扶贫开发变“大水漫灌”为“精准滴灌”,可以有效克服大呼隆式扶贫的弊端,扭转贫困数据来自抽样调查、扶贫项目千人一面、脱贫规划千篇一律的状况,增强了扶贫资金和扶贫项目的针对性、灵活性、实效性和长远性。与此同时,菜单式扶贫还有助于倒逼干部转变观念,锤炼一支沉得下去、扎得住根、出得了力的扶贫队伍,打通惠民政策落地生根的“最后一公里”。

(摘编自《菜单式扶贫,要害在“精准”》,2016年08月25日《人民日报》)

材料三:

消除贫困,人类有史以来即为无数仁人志士之宏伟理想,然实现之难。亦是人类公认之难题。中国历史上,大同小康之梦从未停歇。今天执政党提出关于2020年前全面建成小康社会基本消除贫困人口的口号具有重大意义。民生是最大的政治,就此角度而言,本届政府将在民生政治上创造奇迹。

这一结论的大背景当然是中国经济过去近四十年的增长和社会总财富的积累,但如果仅靠经济发展就能够消除所有贫困,那扶贫就不会成为一个困扰很多国家甚至包括发达国家在内的公认难题。事实上,扶贫工作极具技术性难度,因为扶贫的目标不只是让贫困人口接受资助,资助永远消除不了贫穷,而是要让贫困人口同时具有创造财富的能力,这才能导致结果并非“济一时之贫”而是“开终身财富之源”。

中国经济发展积累的确为扶贫打下深厚基础,但过去五年的扶贫工作相较之前仍然取得了重大进步,不只体现为消除贫困人口数量和速度的增长,还表现为质量的明显提升,扶贫工作越来越趋于扶贫的本质——造血功能增强,形式主义弊病大为减少。

扶贫工作的进步来自两大推动力。首先是本届政府对扶贫工作的高度重视。党的十八大以来,中央将脱贫攻坚摆到治国理政突出位置,将精准扶贫作为民生政治的主要抓手。“看真贫、扶真贫、真扶贫”成为各级扶贫干部工作遵循的基本准则。在这样的大环境下,扶贫工作新模式层出不穷。

精准扶贫能够取得如此成效既归功于中央的战略眼光,也得益于市场和社会力量的配合。过去五年里,中国政府深度利用了互联网、大数据等信息技术并且引领相关企业一同参与扶贫事业,成为过去五年中国精准扶贫的一大特色。陕西贫困县洛川产苹果,2015年洛川县政府与电商达成合作,2016年洛川农民曾11个小时内卖掉了18万斤苹果,一时名声大噪,目前该县农民九成以上的收入来自种植苹果,全县贫困人口基本消除。

有战略层面的空前重视,有利用新技术创造“政府主导、市场引领”的扶贫模式,完成人类史上的罕见奇迹也就水到渠成。由此,中国扶贫奇迹从何而来也就不难解释了。

(摘编自《中国扶贫奇迹从何而来》,2017年10月19日《南方周末》)

7.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.“菜单式扶贫”一词采用形象生动的方式,将精准扶贫活动的几个关键环节以群众“点菜”、政府“配菜”、干部“上菜”、考核“评菜”的方式阐释出来。

B.群众“点菜”是基础,主要侧重于问需于民,做到“你需我供”“你点我有”“要什么、给什么”,认真倾听困难群众的发展意愿。

C.考核“评菜”是保障,主要指责任落实到每一个联系单位和联系责任人身上,确保肩上有担子、心中有压力、工作有动力。

D.一些地方扶贫工作一成不变、毫无起色,与一些干部热衷于大项目、大造声势的急功近利和找问题不精准有关,菜单式扶贫可以有效控制这些问题。

8.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是(5分)

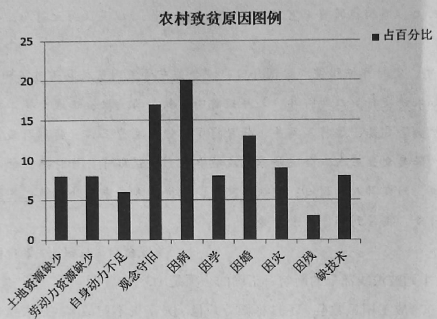

A.从材料一中可以看出,当前农村致贫原因多样,主观原因大于宽观原因,未来要解决贫困问题,就可能会面对复杂多变的扶贫状况。

B.材料二通过正反对比,强调了精准扶贫的具体方式和重要性;材料三以总分总的结构集中分析了中国扶贫奇迹的原因之所在。

C.消除贫困是人类有史以来无数仁人志士的宏伟理想,只要致力于此理想,则必将创造民生与政治上的奇迹。

D.陕西省洛川县为国家贫困县,当地九成以上的农民其收入来自于种植苹果,目前该县人口贫困状态已基本消除。

E.单独依靠资助永远消除不了贫穷。我国扶贫的目标不只是让贫困人口接受资助,而是要让贫困人口同时具有创造财富的能力,这才能使扶贫足以“开终身财富之源”。

9.中国的扶贫奇迹从何而来?结合材料简要概括。(4分)

|

------分隔线----------------------------